Schulung zum Thema "Wildbacherkundung und laufende Überwachung von Schutzbauwerken" für slowenische und französische Kolleginnen und Kollegen.

Schulungsprogramm

Der Bereich der Gewässerbewirtschaftung als Teil des integrierten Hochwasserschutzes in Slowenien steht auf einem Prüfstand: Die Folgen der Unwetter der letzten Jahre haben deutlich gemacht, dass Slowenien über kein ausreichend funktionierendes System zur Vorbeugung in alpin geprägten Überschwemmungsgebieten verfügt. Dies muss angesichts der immer häufigeren extremen Niederschlagsereignisse dringend geändert werden.

Der slowenische Forstdienst (ZGS) ist daher insbesondere im Rahmen eines laufenden Interreg-Projektes im Alpenraum interessiert, den Schutzwert der Wälder zu ermitteln bzw. zu verbessern. In erster Linie geht es um den Schutz vor Wildbach-Erosionen in Waldgebieten. Dieses Thema ist in den Alpenländern unterschiedlich geregelt. Die Organisation der Wildbachverbauung wie auch der Wildbacherkundung in Österreich kann als Beispiel für eine gute Praxis betrachtet werden, die in Fachkreisen gerne weitergegeben wird.

Aus diesem Anlass fand im November 2024 ein erster theoretisch-allgemein gehaltener Teil eines gemeinsamen Schulungsprogrammes zum Thema „Wildbacherkundung“ und „Laufende Überwachung von Schutzbauwerken“ in Österreich statt. In dieser Online-Schulung wurden die rechtlichen Grundlagen und theoretischen Hintergründe der Wildbachverbauung in Österreich vorgestellt.

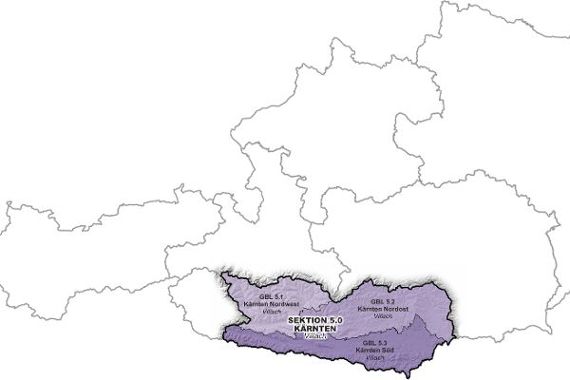

Der zweite, vor allem praktische Teil der Schulung fand vom 1. bis 3. April 2025 in der Forstlichen Ausbildungsstätte (FAST) in Ossiach bzw. in der WLV Sektion Kärnten statt. Neben Kolleginnen und Kollegen aus der Abteilung III/4 des BMLUK und den WLV-Sektionen nahmen Kolleginnen und Kollegen der Abteilung für Forstwirtschaft und erneuerbare Waldressourcen an der Fakultät für Biotechnologie der Universität Ljubljana, der Firma „Hidrotehnik“, der slowenischen Staatsforste (SIDG), des Ministeriums für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Ernährung (MAFF) und der französischen Forstbehörde „Office National des Forests (ONF) - Abteilung für Umwelt und Naturrisiken“ an der Schulung teil.

Praktischer Schulungsteil

Am ersten Tag der Schulung wurde nach einleitenden Worten von Vertreterinnen und Vertretern der einzelnen Länder, das österreichische System der Wildbachverbauung kurz vorgestellt. Im Gegensatz zu den Nachbarländern sind in Österreich die Zuständigkeiten der Waldbesitzenden, der Gemeinden und des Staates klar geregelt. Anschließend wurde ein Hochwasserschutzprojekt im Ortsteil Kaning (Stadtgemeinde Radenthein) besichtigt. Auslöser für die Ausarbeitung des dortigen Hochwasserschutzprojektes war eine Reihe von extremen Hochwasserereignissen mit hohem Geschiebetransport in den letzten Jahren, die erhebliche Schäden im Einzugsgebiet verursachten, aber auch den Siedlungsraum der Stadt Radenthein bedrohten.

Am Abend konnten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in einer Podiumsdiskussion die verschiedenen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Gewässer- und Waldbewirtschaftung in Wildbacheinzugsgebieten und darüber hinaus, den Klimawandel und die damit verbundenen erhöhten Risiken von Naturkatastrophen in Wäldern, die sozialen Aspekte der Waldbewirtschaftung, die Umsetzung von Maßnahmen und die Einstellung der Öffentlichkeit gegenüber dem Tätigkeitsfeld der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) diskutieren.

Die Ergebnisse der Diskussion zeigten, dass die Herausforderungen in allen drei Ländern durchaus vergleichbar, die Lösungsansätze jedoch unterschiedlich sind. Dies hängt auch von der Ausgestaltung der Waldbewirtschaftungssysteme, den politischen Rahmenbedingungen, und der Effizienz der Zusammenarbeit zwischen Forst- und Wasserwirtschaft und den Gemeinden ab.

Am zweiten Tag erkundeten Gruppen von bis zu sieben Teilnehmenden verschiedene Wildbacheinzugsgebiete. Zu den Themen „Wildbacherkundung“ und „Laufende Überwachung von Schutzbauwerken“ wurden die Gewässer sowie die Einhänge auf mögliche Schad- und Gefahrenstellen untersucht. Bei der Erkundung wurde der Zustand des Gewässers sowie der Schutzbauwerke an bestimmten kritischen Stellen aufgenommen. Anschließend wurde der Handlungsbedarf seitens der Anrainer, der Gemeinde und der Wildbach- und Lawinenverbauung diskutiert.

Am Nachmittag wurden die Ergebnisse der Geländeaufnahmen sowie die Erkenntnisse der einzelnen Gruppen anhand von Fotos der kritischen Abschnitte gemeinsam diskutiert. Diese Nachbesprechung aller Gruppen ermöglichte es allen Teilnehmenden, verschiedene Beispiele für die Bewirtschaftung von Wildbacheinzugsgebieten an unterschiedlichen Bächen, Waldbeständen und Standortbedingungen zu sehen. – Im Rahmen der Schulung wurde auch die Abfrage von Daten aus unserer Datenbank über das Gemeindeportal vorgestellt.

Forstliche Ausbildungsstätte Ossiach

Am letzten Tag der Ausbildung wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Leiterin der FAST Ossiach, Frau Anna-Sophie Pirtscher, durch das Forstliche Ausbildungszentrum geführt. Anschließend wurde demonstriert, wie Gefahrenbäume bzw. Schadholz oder Verklausungen durch Sprengen entfernt werden können. Diese Methode wird verwendet, um mechanisch instabile Bäume zu fällen oder Verklausungen zu lösen, welche dringend entfernt werden müssen, jedoch ein hohes Unfallrisiko für die Waldarbeiter darstellen.